中日韩市场格局解析:无一线二线三线城市的区别详解

随着全球化经济的不断推进,中日韩三国作为东亚地区的重要经济体,其市场格局也呈现出丰富而复杂的特点。特别是在城市层级划分方面,一线、二线、三线城市的界定不仅影响着经济发展路径,也关系到市场策略的制定与执行。本文将从城市层级的定义、特点及其市场差异三个方面,对中日韩市场格局进行深入解析,帮助企业和投资者更好地理解各类城市在经济发展中的不同角色。

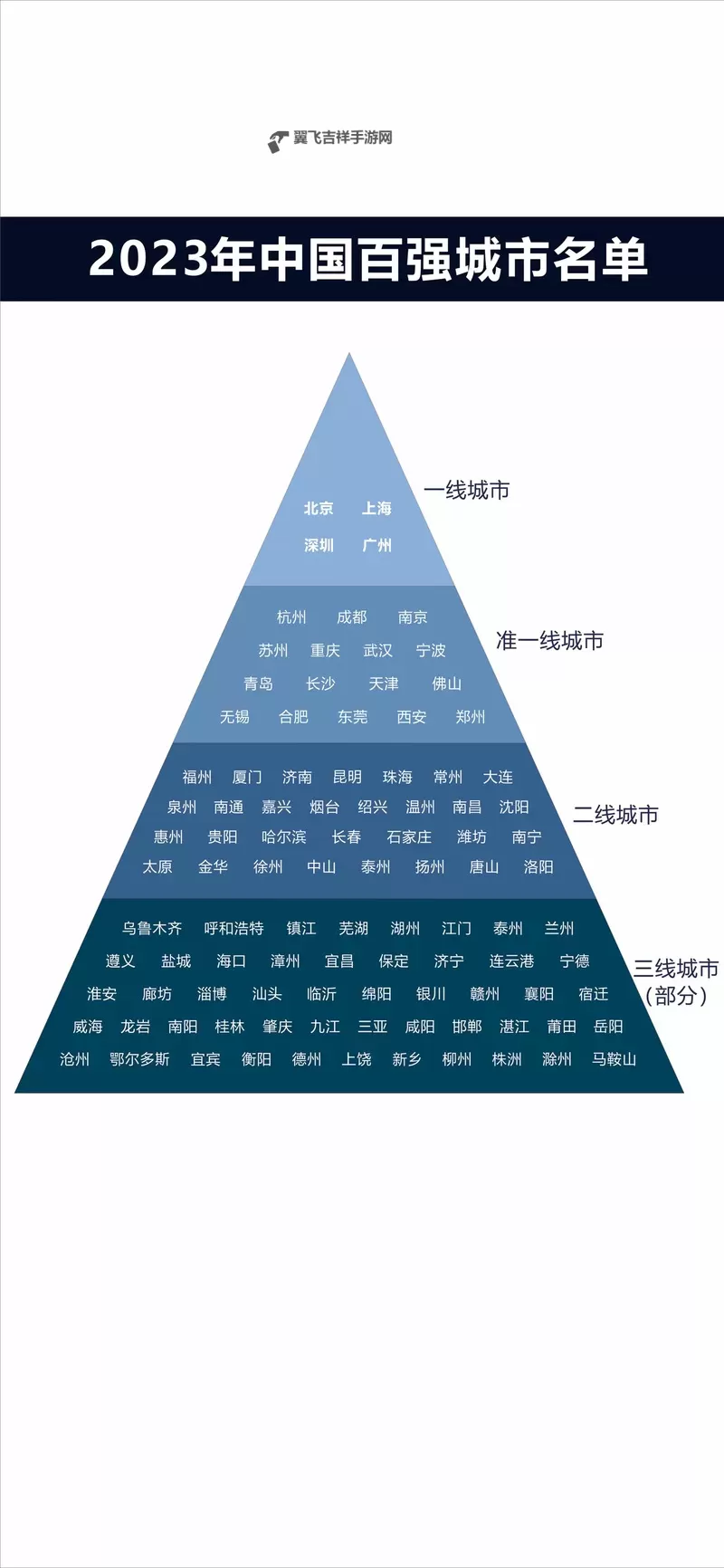

首先,理解一线、二线、三线城市的基本定义,是分析中日韩市场格局的基础。在中国,一线城市通常指北京、上海、广州、深圳这类国际化程度高、经济总量大、市场规模庞大的城市。二线城市则包括南京、杭州、成都、武汉等,具有较强的区域影响力和发展潜力。而三线城市则涵盖更多中小城市及县级市,其特点是区域经济尚在发展中,市场需求较为多样。

在日本,东京作为全球经济的重要中心,无疑是其一线城市代表。大阪、名古屋、横滨虽为重要都市,但在国际影响力与经济总量上略逊一筹,属于次一级别。韩国的首尔作为首都和经济核心,也通常归为一线城市,其余如釜山、仁川等则属于二线或三线城市,这样的划分反映了各国城市发展层次的不同。

接下来,分析不同城市层级的特点,可以发现一线城市具有高度的国际化和成熟的消费市场。本地产业基础雄厚,服务业发达,创新能力强,吸引大量跨国企业和高端人才。同时,一线城市往往在基础设施、金融服务和政策支持方面具有明显优势。例如,中国的上海依托其自由贸易区和国际金融中心地位,吸引着大量外资企业入驻。

相比之下,二线城市虽不如一线城市国际化程度高,但在区域经济中扮演着重要的补充角色。它们具有较强的产业基础,大量的中产阶层和消费潜力。二线城市往往是创新和产业升级的重要实验场,例如成都在电子信息、汽车制造等产业的发展,为区域经济注入新活力。

三线及以下城市的特点则更偏向基础设施建设仍在完善,市场需求更趋多样化。虽然经济总量相对较小,但其潜力巨大,尤其是在乡村振兴和区域协调发展政策的推动下,成为新的增长点。三线城市的消费观念多元化,互联网渗透率逐步提高,为电子商务、直播带货等新兴业态提供了广阔空间。

在市场策略方面,企业需要根据城市层级调整布局。对于一线城市,应注重品牌塑造、差异化服务及高端产品的推广,强化国际化元素。二线城市则应把握区域特色,结合本地产业优势,发展定制化产品,提升竞争力。而在三线城市,宜采取渗透式拓展策略,顺应本地需求,利用线上渠道扩大影响力,逐步进入更深层次的市场。

此外,政策导向也在不同层级城市中起到关键作用。国家和地方政府通常会出台不同的扶持政策,鼓励特色产业发展、改善基础设施和优化营商环境。例如,在中国,国家推动的“双循环”战略、区域发展战略,极大地激发了三线城市及县域的潜力。日本的地方振兴政策也在积极推动地方城市的再生,韩国通过创新创业政策培育中小企业和新兴产业。

总之,中日韩三国市场格局中的一线、二线、三线城市各自具有不同的经济特征和发展潜力。企业应根据不同城市的属性制定差异化策略,抓住各类城市的机遇,实现区域合作与共赢。未来,随着科技进步和政策创新,城市间的差异有望逐渐缩小,形成更加多元和动态的市场格局,这对于东亚地区经济的持续繁荣具有重要意义。